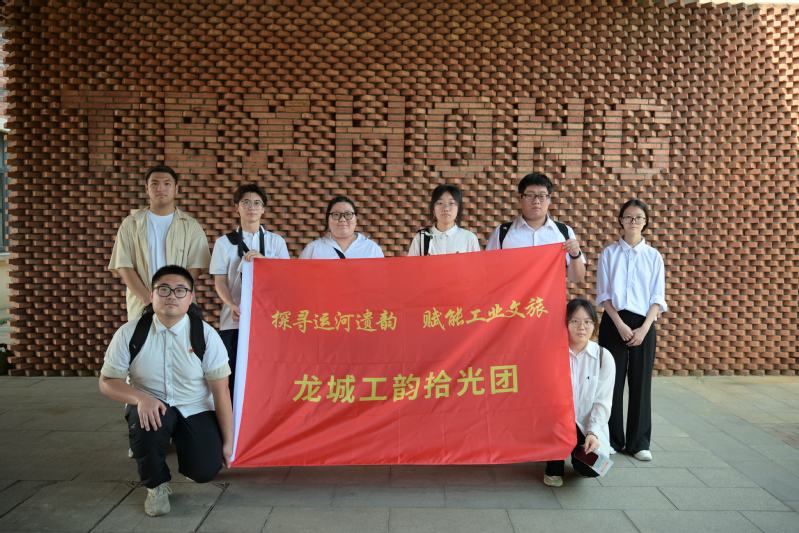

7月上旬,旅游与康养学院“龙城工韵拾光团”踏上常州段大运河沿线,开启了一场工业遗产活化利用研究之旅。团队先后走访常州大运河工业遗产展览馆、天虹大明1921创意园、运河五号创意街区,深入探究工业遗产与文旅融合的创新路径。

展览馆内溯根源,解码工业遗产保护基因。在常州大运河工业遗产展览馆,团队成员在讲解员的引导下,沉浸式探寻常州从近代纺织、机械制造到现代智造的工业脉络,参观与了解戚机厂、戚电厂、大明厂等运河沿岸的优秀民族工业企业的辉煌成就,触摸常州的工业记忆,感知大运河工业遗产的勃勃生机,体会常州工业的工匠精神。24酒管531班曹颖表示,“这些锈迹斑斑的机器不仅是生产工具,更是运河文化与工业精神的物质载体。”

创意园内探转型,见证老厂房的新生密码。在天虹大明1921 创意园,团队成员在园区负责人沈桥庆的介绍下感受旧工业空间的华丽转变。昔日大明民国风的红砖厂房与现代艺术装置相映成趣,过去的员工宿舍、大礼堂、职工浴室,被改造成了民宿、产品展示厅、历史文物陈列中心、咖啡厅,以及纱线、坯布、面料服装办公中心等,老烟囱、水塔等工业符号巧妙保留成为常州工业新地标。“我们既保留了厂房的历史肌理,又通过业态创新吸引年轻群体,让老建筑‘活’起来。”沈桥庆在访谈中介绍道,“目前,我们的工业旅游项目也很‘火’,我们有十来个讲解员,每周都有人来预约参观。”

街区深处寻融合,捕捉文旅共生鲜活样本。在运河五号创意街区,“自力更生,艰苦奋斗”八个大字诉说着它的工业精神。这里的旧工厂区经过改造,聚集了饭店、咖啡馆、非遗手工坊等多元业态,街区常常举办文化市集等活动,吸引了众多游客和艺术爱好者,呈现出“生产空间”向“生活空间”的生动转型。团队成员们随机采访游客,倾听工业文旅的体验心声;与街区商户深度访谈,感知“工业元素+体验经济”的创新运营模式。

此次社会实践活动,“龙城工韵拾光团”不仅深入挖掘了常州大运河工业遗产的历史价值与活化经验,还将通过短视频创作让工业文旅故事走进大众视野。团队将整理分析考察资料,为保护传承利用好常州大运河工业文化遗产,留下一抹“工业乡愁”贡献青年智慧。